Les ventricules cérébraux, ces cavités remplies de liquide céphalo-rachidien situées au cœur du cerveau, ont longtemps intrigué les scientifiques et les médecins. Dès l’Antiquité, Hippocrate et Galien avaient déjà formulé des hypothèses sur leur fonction, bien que celles-ci soient largement basées sur des observations limitées et souvent erronées. Ils pensaient que ces cavités jouaient un rôle essentiel dans le transport des esprits vitaux et des humeurs.

Au fil des siècles, les avancées technologiques et les découvertes en anatomie ont progressivement levé le voile sur ces structures complexes. À la Renaissance, la dissection humaine a permis des descriptions plus précises, tandis que l’invention du microscope au XVIIe siècle a ouvert de nouvelles perspectives sur leur rôle dans le système nerveux central. Aujourd’hui, l’imagerie médicale moderne, comme l’IRM, continue d’approfondir notre compréhension des ventricules cérébraux, révélant leur importance dans la régulation du liquide céphalo-rachidien et leur implication dans diverses pathologies neurologiques.

A découvrir également : Mepilex Border Flex et la réduction de la douleur lors du changement de pansement

Plan de l'article

Les premières observations et théories antiques

Les premières descriptions des ventricules cérébraux remontent à l’Antiquité. Hippocrate, au Ve siècle avant J.-C., considérait le cerveau comme le siège des humeurs et des esprits vitaux. Bien que ses observations manquaient de précision, elles posaient les bases d’une réflexion plus approfondie.

Galien et la théorie des esprits animaux

Quelques siècles plus tard, Galien, médecin grec de l’Empire romain, élabore une théorie plus détaillée. Selon lui, les ventricules cérébraux sont les réceptacles des esprits animaux, des substances immatérielles responsables de la cognition et du mouvement. Galien distingue trois types d’esprits :

A lire également : Peut-on marcher avec une épine calcanéenne après un traitement naturel ?

- Esprits naturels : situés dans le foie, responsables de la nutrition.

- Esprits vitaux : résidant dans le cœur, régulent les pulsations.

- Esprits animaux : logés dans les ventricules cérébraux, gouvernent les fonctions supérieures.

Influence persistante au Moyen Âge

La théorie de Galien domine la pensée médicale jusqu’au Moyen Âge. Les médecins médiévaux, influencés par ses écrits, continuent de croire que les ventricules jouent un rôle central dans la production et la circulation des esprits animaux.

Ces théories reposent davantage sur des spéculations que sur des observations anatomiques précises. Ce n’est qu’à la Renaissance, avec le développement des dissections systématiques, que l’anatomie des ventricules cérébraux commence à être mieux comprise, marquant ainsi une rupture significative avec les concepts antiques.

Les avancées de la Renaissance et du Siècle des Lumières

La Renaissance marque un tournant décisif dans l’étude des ventricules cérébraux grâce à l’essor des dissections anatomiques. Léonard de Vinci et André Vésale, figures emblématiques de cette période, contribuent à une compréhension plus précise de l’anatomie cérébrale.

Léonard de Vinci et ses illustrations

Léonard de Vinci, par ses dissections et ses illustrations détaillées, propose une représentation plus fidèle des ventricules. Ses dessins, basés sur des observations directes, révèlent une structure tridimensionnelle des ventricules latéraux et du troisième ventricule.

André Vésale et la révolution anatomique

André Vésale, avec son ouvrage phare ‘De Humani Corporis Fabrica’, révolutionne l’anatomie humaine. Il critique les erreurs de Galien et propose une description détaillée des quatre ventricules, soulignant leur rôle dans la protection et la circulation du liquide céphalo-rachidien. Vésale insiste sur la nécessité d’une étude basée sur l’observation et l’expérimentation.

Le Siècle des Lumières : Descartes et Willis

Au XVIIe siècle, René Descartes et Thomas Willis poursuivent cette quête de connaissances. Descartes, dans son traité ‘Les passions de l’âme’, attribue aux ventricules une fonction de régulation des esprits animaux, tout en reconnaissant leur rôle mécanique. Thomas Willis, quant à lui, approfondit l’étude des circulations cérébrales et met en évidence les connexions entre les ventricules et les autres structures cérébrales.

Ces avancées préparent le terrain pour les découvertes du XIXe siècle, où l’imagerie médicale et les techniques de dissection microscopique permettront de mieux comprendre la complexité des ventricules cérébraux.

Les découvertes du XIXe siècle et l’essor de la neuroanatomie

Le XIXe siècle marque une période charnière pour la neuroanatomie, grâce à des avancées technologiques et méthodologiques sans précédent. L’introduction du microscope et des techniques de coloration tissulaire permet d’explorer les structures cérébrales avec une précision inédite.

Camillo Golgi et la révolution microscopique

Camillo Golgi, en développant la méthode de coloration au nitrate d’argent, révolutionne l’étude des tissus nerveux. Cette technique, appelée réaction noire, révèle avec une clarté remarquable les cellules nerveuses et leurs prolongements. Golgi démontre ainsi la complexité des réseaux neuronaux connectant les ventricules aux différentes régions cérébrales.

Santiago Ramón y Cajal et la théorie neuronale

Santiago Ramón y Cajal, utilisant la méthode de Golgi, apporte des contributions décisives à la compréhension de la structure et du fonctionnement des neurones. Il met en évidence l’individualité des cellules nerveuses et leurs connexions synaptiques. Ses travaux confirment que les ventricules cérébraux ne sont pas des cavités isolées mais des éléments intégrés dans un réseau complexe de communication neuronale.

Les premières imageries médicales

Avec l’invention de la radiographie en 1895 par Wilhelm Röntgen, les scientifiques disposent d’un nouvel outil pour visualiser les structures internes du cerveau. Cette innovation ouvre la voie à des techniques d’imagerie plus sophistiquées, telles que la tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM), qui seront développées au XXe siècle. Ces technologies permettent de mieux comprendre la forme et la fonction des ventricules cérébraux.

Ces avancées au XIXe siècle posent les bases des découvertes futures, où la neuroanatomie et la neurophysiologie continueront de dévoiler les mystères du cerveau humain.

Les progrès contemporains et les technologies modernes

Le XXe siècle et le début du XXIe siècle voient une accélération des découvertes sur les ventricules cérébraux grâce aux avancées technologiques. Les chercheurs disposent désormais d’outils sophistiqués pour explorer en détail cette région du cerveau.

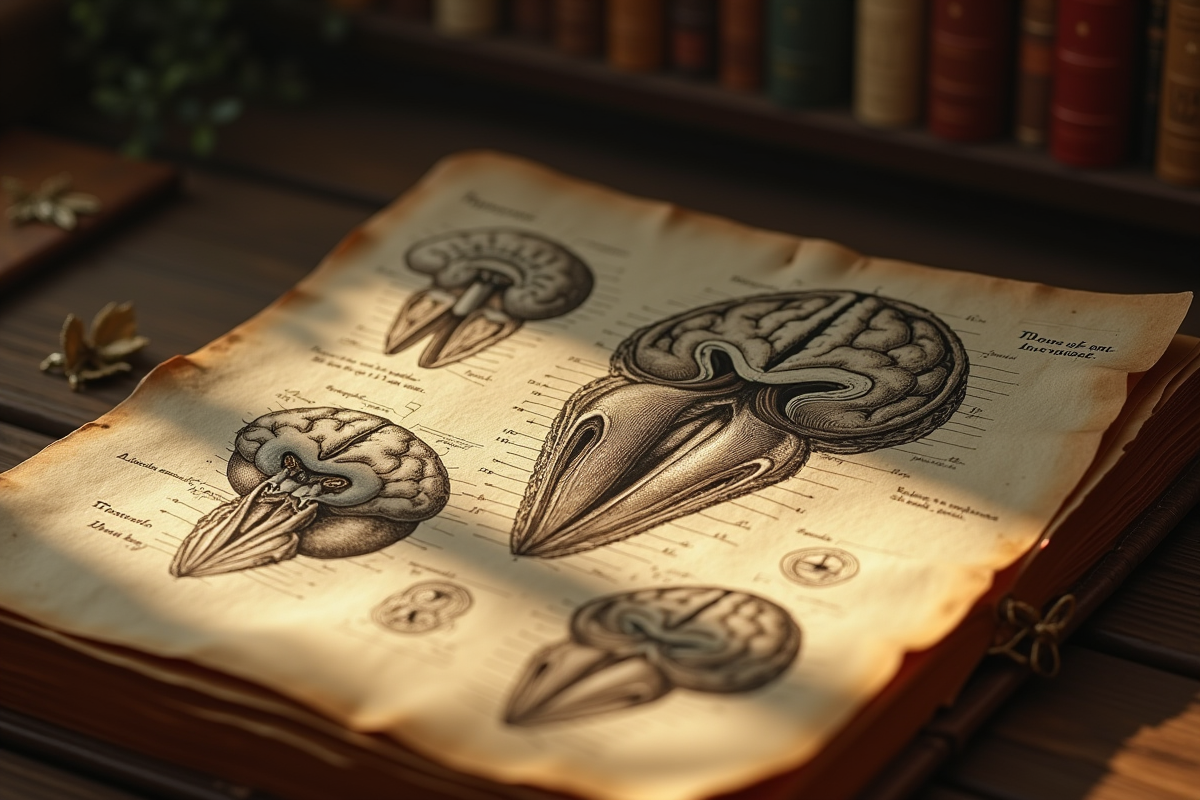

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

L’IRM, développée dans les années 1970, révolutionne la neuroimagerie. Cette technologie non invasive permet de visualiser les structures cérébrales avec une grande précision, incluant les ventricules cérébraux. Les données obtenues révèlent des informations sur la morphologie et la fonction de ces cavités.

IRM fonctionnelle (IRMf)

L’IRMf, une extension de l’IRM, mesure les variations de l’oxygénation du sang liées à l’activité neuronale. Elle offre une vue dynamique de l’activité cérébrale, permettant de comprendre comment les ventricules cérébraux interagissent avec d’autres structures pendant différentes tâches cognitives.

Technologies avancées en neurochirurgie

Les progrès en neurochirurgie, notamment grâce à la neuronavigation et aux techniques de chirurgie assistée par ordinateur, permettent des interventions plus précises sur les ventricules cérébraux. Ces avancées réduisent les risques et améliorent les résultats post-opératoires.

Neuroimagerie quantitative

Les techniques de neuroimagerie quantitative, telles que la volumétrie cérébrale, permettent de mesurer avec exactitude les volumes des ventricules cérébraux. Ces mesures sont majeures pour diagnostiquer et suivre des pathologies comme l’hydrocéphalie ou les maladies neurodégénératives.

- Hydrocéphalie : accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien (LCR) dans les ventricules.

- Maladies neurodégénératives : altérations des structures cérébrales, incluant les ventricules.

Ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives pour la compréhension et le traitement des désordres neurologiques, mettant en lumière l’importance des ventricules cérébraux dans la santé cérébrale globale.